日本大学芸術学部演劇学科入学と同時に花柳流にて日本舞踊を始める

2年時の総合演劇の授業の為に中断。翌年より左近宏昌与師に入門

4年時には創作舞踊「浄瑠璃姫五輪砕き」を創作発表。

翌年、昭和53年には日本大学芸術学部演劇部教授で舞踊界の重鎮であった、目代清氏監修の舟遊女をテーマにした「あさづま」を発表。

平成7年花柳芳次郎(4代目花柳流家元、花柳壽應氏)舞踊塾入塾(2年間)

結婚以来、柴又在住。

8月の盆踊り、寅さん祭りで盆踊り応援。柴又小学校で盆踊り練習会。

舞踊プロモーション主催「翔ぶの会」(第1回)にて平成8年長唄「都風流」で奨励賞受賞

(第2回)平成9年清元「鐘」で優秀賞受賞

東京新聞社主催舞踊コンクールで、お弟子さん(まりちゃん小5)平成9年第3位

なっちゃん

平成15年入賞(小3) 平成19年2位受賞(中1)

外国人に日本舞踊の紹介、指導もしました。(イタリア、アメリカ、オーストリア、タイの方等)

平成12年に坂東扇菊氏の中国の招聘のメンバーとして、コンドルズと北京での公演に参加しました。

義太夫「櫓のお七」大学卒業年

常磐津「独楽」

「保名」

創作舞踊「ホセとカルメン」

清元「流星」

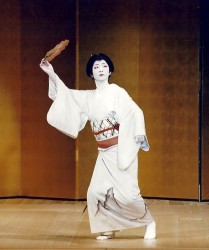

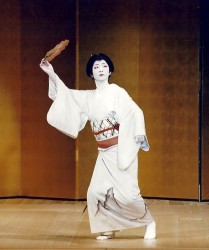

清元「流星」(素踊りで)

You Tube 「流星」素踊り

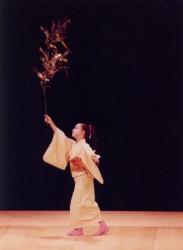

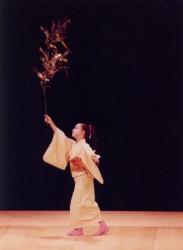

清元「鳥刺し」

私の日本舞踊との出会いは大学の時です。

高校のクラブで演劇をやっていたので、それを続けたくて日大の芸術学部演劇学科に進学しました。

そこで、大きな声が出る様になるからというだけの理由で、歌舞伎舞踊研究会に入部したのをきっかけに歌舞伎に出会い、先輩のお母様の所で日本舞踊を始める事になりました。

それまでは子供の頃に姉がやっていたバレエのチュチュ(衣装)に憧れ、さまざまな人生を演じられる芝居に憧れ、音楽とダンスとドラマが一緒になったミュージカルにワクワクしていて、歌舞伎も日本舞踊も見た事も興味も有りませんでした。

さて、成り行きで始めてみると日本舞踊にはダンス有り、ドラマ有り、自身で歌わなくても歌詞の付いたミュージカルと同じ。綺麗な衣装も身に着けての変身!憧れていた全ての要素がありました。しかも1人でも!直ぐにでも!演じる事が出来たので、すっかりその魅力の虜になり、以来50年間ズ~ッとハマっています(笑)

周りには、親が師匠をやっている2代目さんとか、子供の頃から親に連れられてお稽古を始めた人ばかり。私は高校まで田舎にいて、お金持ちのお友達がやっているという話を聞いた事が有っただけで、貧乏人の自分には縁の無い物と決め込んで居た様な気がします。

2年になり、4月から各コースが集まり芝居の実習が始まり日舞は一時中断しましたが、12月には芝居より日舞だワ!と、当時は花柳流だった左近の師匠に師事する事になりました。

入門して直ぐに、私を含め学生が多かったので、師匠のご主人が、なるべくお金のかからない様に、敷居を無くして誰でも楽しくお稽古が出来る会を目指した左近会を作り、後に師匠が花柳のお名前を返して左近流として独立しました。

芸術学部だったので、学生仲間に日本舞踊や邦楽の家元の娘さんや息子さんが居たり、歌舞伎舞踊研究会の先輩方や舞踊家、著名な素晴らしい先生方に恵まれ、日舞の勉強会や研究会などの参加機会も多く、演技コースで入学したはずでしたが、最後は日舞コースのようでした。惜しくも亡くなられてしまった芸術学部の目代教授には、大変お世話になりました。

家元だった師匠も亡くなりましたが、その意志を継いで「誰でも、気軽に、楽しくお稽古が出来る教室」を目指しています。

こんな会なので、やってみたいな~と思った方は是非ご連絡下さいね。

楽しく!ですが、古典舞踊を基本として居ますので、基本はしっかり身に付く様にお稽古致します。思い通り動ける様な体作りをして好きな曲を踊って、何時までも若々しく、ワクワクしていたいですね。

義太夫「櫓のお七」大学卒業年

義太夫「櫓のお七」大学卒業年 常磐津「独楽」

常磐津「独楽」 「保名」

「保名」 創作舞踊「ホセとカルメン」

創作舞踊「ホセとカルメン」 清元「流星」

清元「流星」 清元「流星」(素踊りで)

清元「流星」(素踊りで) 清元「鳥刺し」

清元「鳥刺し」